地域と学校をつなぐ架け橋 — 地域学校協働活動推進員

こんにちは!

郷育魅力化コーディネーター(地域学校協働活動統括推進員)の辻です。

生涯学習に関わるようになって、小学校の授業や取り組みを意識してみると地域との結びつきが多く含まれていることに改めて気が付きました。

今回は、地域と学校をつなぐ大切な役割を担っている「地域学校協働活動推進員(以下、推進員)」についてご紹介します。

地域学校協働活動についての詳しい紹介はこちら>>>

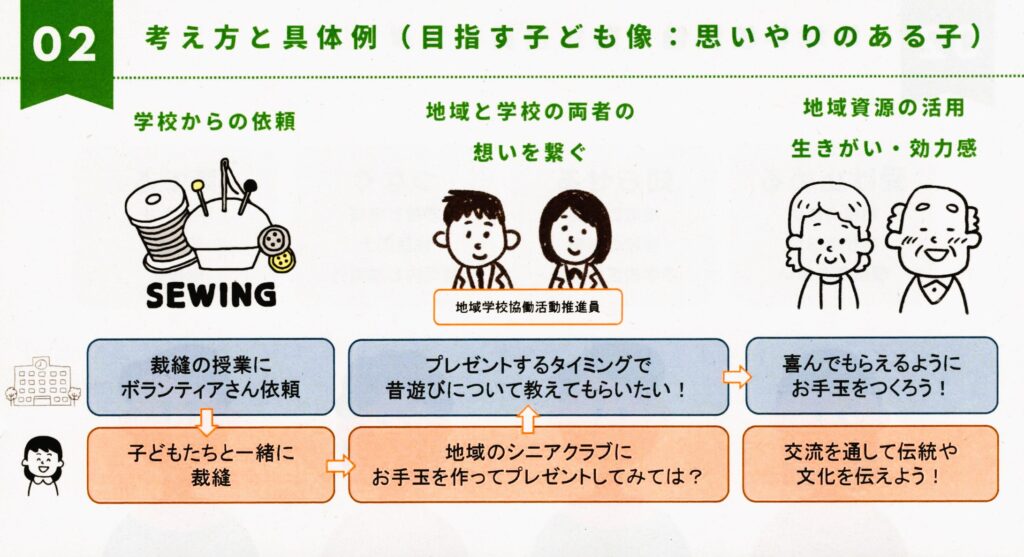

地域学校協働活動では、学校の思い(例:「思いやりのある子どもを育てたい」などの目指す子ども像)と、地域の思い(例:「地域の伝統文化を継承したい」「地域で助け合いのネットワークを築きたい」などの目指す地域像)を共有し、連携して、両者の思いを“事業”という具体的な形にしていきます。

令和6年度真庭市地域学校協働活動研修会議資料「考え方と具体例」より引用

「どんな子どもに育ってほしいか」

「そのために地域はどのような取り組みをするのか」

「地域の未来のために、学校と何をしていくのか」――

こうした問いに向き合いながら、地域学校協働活動の要となる推進員は学校と地域をつなぎ、共に歩んでいく存在となることが期待されています。

真庭市では、古くから地域と学校が協力しあい、地域全体で子どもを育てる風土が育まれてきました。その積み重ねのなかで、学校運営協議会や地域学校協働活動の仕組みが整備され、地域住民がより当事者として「熟議(=熟慮と対話)」に参加しやすい環境が整ってきています。

私自身、令和7年4月に統括推進員として着任して以降、推進員の皆さんから「学校と地域のかかわり」や「学校を核とした地域づくり」についてお話を伺い、各地を見学させていただいています。

そのなかで感じているのは「真庭市全体に共通する地域学校協働活動とは何か?」という問いの難しさです。

なぜなら、真庭市は広く、それぞれの学区や地域に独自の歴史・文化・地理・産業・人柄があり、ひとつの“正解”を見つけることはとても困難だからです。

けれども、だからこそ――

それぞれの特色ある学校と地域が、世代を超えて連携し、子どもたちの育ちを支えるために一緒にアクションを起こしていくことが「学校を核とした地域づくり」につながるのだと実感しています。

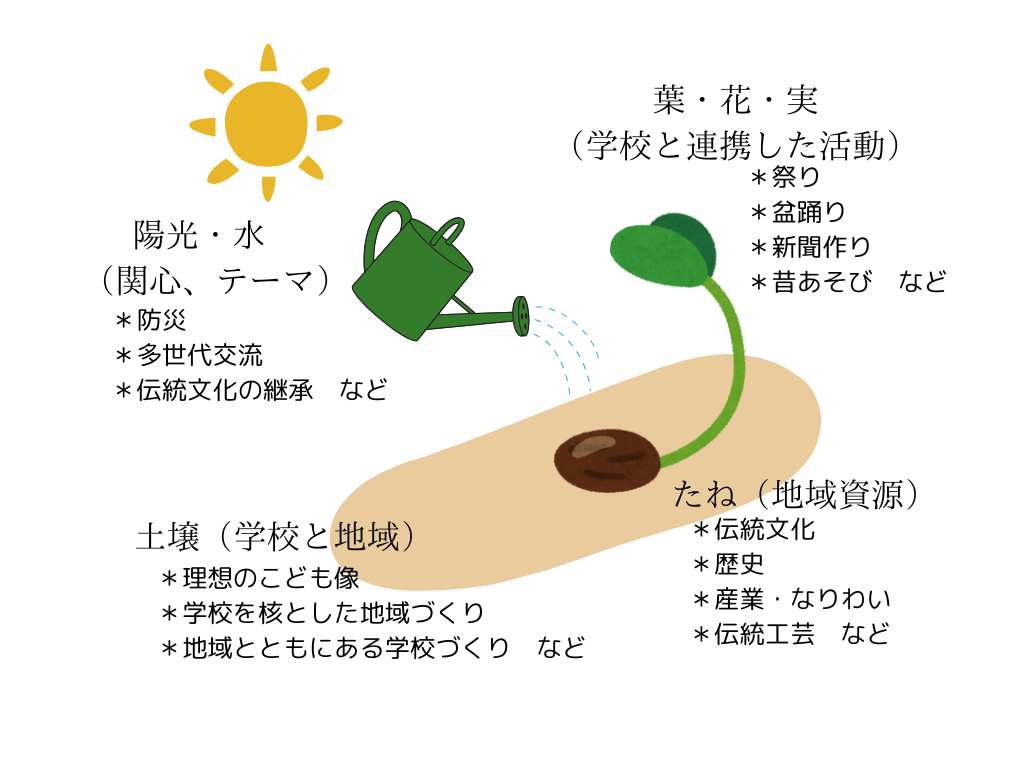

イラストで表現すると、このようなイメージです。

それぞれの学区や地域の地域資源(たね)は、子どもを育む学校や地域(土壌)やテーマ(陽光・水)によって、さまざまな地域学校協働活動(葉・花・実)が練られます。この活動を推進員と地域のボランティアが支えています。

実際に、地域に受け継がれてきた年中行事や学習支援ボランティアだけでなく、子どもたちや学校との新たな関わり方、住民の視点から始まる新たな挑戦も各地で動き出しています。

例えば、余野地区では、約680年受け継がれてきた祭事や伝統文化を守るための仕組みづくりを地域と学校が熟議を重ね、田植えやお飾りづくりなど年間をとおして子どもたちが地域住民から教わり体験するプログラムを実施しています。

また天津地区では多世代を巻き込み、子どもをお客さんにしない工夫をこらして地域イベントを作り上げています。地域の活動団体代表が集まり企画を練り、小学校卒業生の中学生・高校生をも巻き込んだイベントに発展しています。

推進員は、地域住民、学校、時には子どもたち自身の様々な意見を対話や熟議によって整理し、行動へとつなげ、人材やチームのコーディネートをし、段階的に前進させていく役割を担っています。日々の学校生活の中で、登下校見守りボランティアや裁縫や書道等の補助ボランティアなどの調整も推進員が行います。

つまり、学校と地域をつなぎ、子どもたちの笑顔や成長を応援する「橋渡し役」なのです。

VIVAまにわでは、特集記事やブログを通して、地域学校協働活動の一端を知っていただけるよう、情報を発信していきます。

ぜひ、皆さんもお住まいの学校や地域での地域学校協働活動、そして推進員の活動に注目してみてください。

(文責:郷育魅力化コーディネーター 地域学校協働活動統括推進員 辻祥恵)