古賀彩子

一般社団法人PLAY FUKUOKA代表理事 / 一般社団法人日本プレイワーク協会 理事

プレイワーカーとして40年。古賀彩子さん講演会「子どもに関わる大人の在り方」

- 2025年2月16日

「みんなで作ろう!〈やってみたい〉が生まれる場所」をテーマにした「まにわあそびのわプロジェクト」の第3弾。「子どもに関わる大人の在り方」と題した、古賀彩子さんの講演会がおこなわれました。

- 「あそび」を通して、子どもの育ちを本気で考え、本気で取り組んでいく。

まにわあそびのわプロジェクトはそんな活動を進めてきました。ただ、そのなかで「大人たちは子どもとどう関わればいいのか?」という問いも生まれてきました。第2弾で講師を務めた西川正さん(真庭市立中央図書館長)も言います。

「子どものとなりに大人がずっといるようになったのは、人類の長い歴史の中でも、ほんの最近のこと。とくに子どもが遊ぶ時間に、大人はいなかったですよね。

となりにいるものだから、大人はすぐに、子どもにこうしろああしろと言ってしまう、かわりにしてあげたりしてしまう。結果、子どものやりたいという気持ちと時間を奪ってしまうことになりがちです」

問われているのは、子どもに対する大人の関わり方。そして大人の「あそび」の捉え方。

今回、40年にわたって子どもの「あそび」に携わってきた古賀彩子さんに「子どもに関わる大人の在り方」と題して、講演いただきました。

※この記事は講演内容をもとに編集したものになります。

古賀彩子さんプロフィール

一般社団法人PLAY FUKUOKA代表理事 / 一般社団法人日本プレイワーク協会 理事

プレイワーカー

1983年より財団法人プレースクール協会にて子どもの遊び場活動に携わり続け早40年。子どもの遊び場づくりに携わる中で、子どもたちを取り巻く環境が子どもの成長過程においてとても重要であると確信し2004年福岡プレーパークの会(PLAY FUKUOKAの前身)を立ち上げる。近年では、地域住民と行政の協働による遊び場の仕組みづくりに尽力し、多世代が遊び場に関わり地域の財産となることを願って活動を展開中。 - 私たち大人はどんな風に子どもと関わればいいのだろう?

- 古賀:

こんにちは。はじめましての方が多いと思います。私は20代から「プレイワーカー」という仕事をしています。皆さん「プレイワーク」という言葉をご存知でしょうか?

プレイワークとは、子どもに関わるアプローチのひとつです。「遊び(プレイ)」を通して子どもたちを理解しながら、「遊び」を含めた環境を整え、子どもに関わる大人の在り方を問う専門分野です。

私の活動拠点は福岡にあるんですけど、福岡ってマンション都市なんですね。なので育ち盛りの子どもは、家にいるときは静かにしなくちゃいけない。隣人や下の階の人から「音が響いてうるさい」って苦情が入るんです。そんな現状を見たときに子どもたちがのびのび過ごせるような取り組みが何かできるんじゃないかって考えて、子どもたちのための場づくりを始めました。

子どもたちが外で遊びづらくなった状況は、ここ最近の話じゃないんです。たしか当時1980年代だったと思います。でも、現在ではより一層子どもたちを取り巻く環境は変わっています。あらゆるものに人工知能が組み込まれ、人間が苦労してやってきたことの大部分を機械が行う「AI社会」が到来し、生活スタイルも価値観も変化が目まぐるしい時代になってきました。

「私たち大人はどんな風に子どもと関わればいいのか? 何かできることはないか?」そんな思いで、気がつけば40年、活動を続けています。今日は子どもの現状を踏まえながら、「子どもに関わる大人の在り方」についてお話できれば、と思っています。

- 大人は、誰もがかつては子どもだった

- 古賀:

「私たち大人は、子どもたちとどんな風に関わればいいのだろう?」を考える前に、皆さんに教えてもらいたいことがあります。目を閉じて、皆さんの子ども時代、どんな遊びをしていたかな? どこで、だれと、何をしていましたか? 思い出してみてください。

著書『星の王子様』サン=テグジュペリに「おとなは、だれも、はじめは子どもだった。しかしそのことを、忘れずにいる大人は、いくらもない」という一節があります。「子ども」を考えるうえで、自分が子どもだった頃のことを忘れている方が多いようで。今日はまず、それを思い出してほしいんです。

※「子どもの頃、どんな遊びをしていたか」を思い出す時間がありました。

古賀:

名前のない遊びもありましたよね。

※会場から、いくつもの「思い出」が溢れました。

「水でびしゃびしゃにしたティッシュペーパーを壁に投げつけていました」

「うまとびをずっとしてましたね」

「自動ドアにぎりぎりまで近づいて、いかに開かないか挑戦していました」

「流れのある川で泳いで、溺れて楽しかった」

「となりの畑の野菜を盗んで食べていました」

「コップに水を入れて、それを並べて楽器にしてましたね」

「ずっと野球かドッヂボールだったな」

「缶けり、石けり、ビー玉とか。あと爆竹でも遊んでましたね」など - 病気じゃないけど、健康でもない子どもが増えている

- 古賀:

さっきの思い出話の中に、「川遊び」がありましたよね。皆さんの遊びの原風景の中には子どもだけでいろいろやっていて、大人の姿が見えない。大人が見ていたらできなかったようなことをして遊んでいた。子どもだけで危ないことも含めて自分たちで決めてやってみたいことにチャレンジして遊んでいた。

現代はどうでしょう? 今の時代はあちこち「禁止事項」が多くなっていて、外遊びが激少。子ども時代の過ごし方が大きく変わってます。

現在の子どもたちの置かれている状況をお伝えして、皆さんと共有したいと思います。

まず日本体育大学名誉教授の正木健雄先生は、「子どものおかしさ報告」の中で、“病気じゃないけど、健康でもない子どもが増加”を指摘されています。どうおかしくなっているのかというと、子どもなのに肩こりが慢性化している・すぐ疲れてしまう・手先がうまく使えない・よく転んでしまう・うまく汗がかけない・すぐあきらめてしまう、あとは不眠もですね。

風邪でもない、食あたりでもない。でもなんだか「お腹が痛い」と言う。そういう子が増えているというんです。 - 子どもとの会話よりも、スマホの時間

- 古賀:

近年の子たちの「遊び」の主流は、プログラム化された受動的な遊び。消費的な遊びですね。多くの子が習いごとをしていたり、放課後児童クラブや放課後教室に通っていたりして、放課後、友だち同士で遊ぶ都合がつきづらくなっている。なので、結局、ひとりで遊ぶ子が多い。時間をかけず手軽に遊べるとなると、「スマホ」になる。ネットの世界(バーチャルの世界)にのめり込む子どもたちが増加しています。

スマホにないものって、「リアル」なんですね。高いところから落ちて痛かったとか、飛び降りたときの爽快感とか。さきほど皆さんに挙げてもらったような「子ども期のリアルな経験」が少ない。スマホでの遊びは、バーチャルであり、受動的です。用意されたプログラムの中でしか操作できません。

スマホによる影響はいろいろあるんですけど、ひとつは「ブルーライト」です。本来30分でも影響があると言われているものを、近い距離で3時間とか見続けたりするわけですから。目の疲れや強度近視といった影響が出て、子どもたちの眼科通いが増えています。

もうひとつは、「会話の減少」です。スマホに向かう時間が長ければ長いほど、とうぜん会話は少なくなります。子どもだけではなく、親もそうです。親御さんに「1日にどれぐらい子どもと会話していますか?」と尋ねたら、子どもとの会話の時間よりもスマホを見ている時間のほうが長い、と正直におっしゃる方が多いんです。 - 「脳と身体が発達する生身の経験」が足りない子どもたち

- 古賀:

スマホによる受動的な遊び方や、リアルの欠如、会話の少なさは、「生身の経験」が少ないまま成長することになります。子ども期は「脳」と「身体」が発達する時期ですよね。その時期に「生身の経験をしていない」というのが、さきの「病気じゃないけど、健康でもない子ども」の増加につながっているのではないか、と思います。

身体は、使わなければ使い方がわからないままです。外で遊ぶことなく、ずっと室内にいたら汗をかいても体温調整ができず、熱中症にかかりやすくなります。身体本来の持つ自律神経が発揮されないままになるわけです。

そのうえ、自律神経は「心」とも関係していますから、心の不調にもつながってしまう。ずっと部屋にいる、ひとと話さない、人間関係がわずらわしくなってくる。五感をつかう機会も少ないので感覚統合がうまくいかない等、結果、悪循環となって、感情がオモテに出にくいとか、反対にキレやすいとか、そういう心理的障害が起こってきてしまいます。 - 答えを先まわりして言ってしまう大人たち

- 古賀:

少しずつ「大人の在り方」に話を進めていくんですけど、むかしは「子どもたちだけで過ごす時間」があったんですね。皆さんに挙げていただいた「子どもの頃の遊び」には、ほとんど大人が出てきていなかった。自分たちが遊んでいた原風景には、子どもだけの世界があった。

しかし現代は、1日の多くの時間「大人が関わる時代」になっています。大人が関わると、何か起これば責任が問われるため、大人も管理を厳しくする。気付かないうちに、子どもの「やってみたい!」気持ちをストップさせてしまう。

また、大人の「先まわり」もあります。「こうしたらどう?」「ああしたらどう?」「こうしたら失敗しないぞ」子どもが考える間もなく、答えを用意して先まわりして言ってしまう。「遊び」の本質を理解しないまま、大人の価値観に誘導してしまいがちです。大人はかつては子どもで、子どもはそういうことがキライって知っているはずなのに。

禁止事項を増やしたり、先まわりして答えを言ってしまったりで、子どもたちは自分で何かを感じたり考えたりする自己決定するプロセスが、経験しづらくなっていると思います。

- 遊びは、大人の指導・指示によるものではありません

- 古賀:

ここまでお話させていただいて、皆さんに改めてお伺いしたい問いと思います。「子どもにとって、「遊び」ってどういうことでしょうか?」

※会場内から、いくつも自分なりの考えが挙がりました。

子どもにとって遊びとは、「熱中できる時間」「試行錯誤する時間」「挑戦」「実験」「成長させてくれるもの」など、ありがとうございます。皆さん、共通する言葉を出していただいたように思います。

ただね、たとえば公園へ行くと、お母さんが小さな子どもをヒザにのせてブランコしているわけです。ぶらん、ぶらんって。それからすべり台に移って、お母さんがヒザに子どもをのせて、すべり台をすべります。

それをくり返して「いっぱい遊んだね。そろそろ帰ろうか」とお母さんが言うと、子どもが突然わんわん泣き出すんです。「まだ遊んでない」っていう風に。そしてお母さんは困惑します。「いっぱい遊んだでしょ」って。

そのお母さんはたぶん、子どもにとっての「遊ぶ」が何かわかっていない。ブランコとかすべり台とか、そういうものをさせたら「遊び」だと思いがちなんですけど、「遊び」というのは、皆さんが先ほど挙げてくださったように、自由で自発的なものなんですね。

「こうした方がうまくいくよ!」と遊びをコントロールするアドバイスは主体性を奪うことになるので要注意です。 - 失敗も含めて、子どもの「やってみたい」を認めること

- 古賀:

遊ぶっていうのは、子どもの「やってみたい」という気持ちがいちばん大切なんです。だれかに指示されたり指導されたりするものではありません。失敗したっていいからやってみたいことをやることなんです。「うまくいかなかった」「だれだれと仲良くできなかった」そういう積み重ねのなかで「生きるチカラ」が身についていくわけです。

また、外遊びでは五感がフルに生かされます。「五感を通じて心地よいと感じること」が、遊びの原型とも言われています。乳幼児はとくにそうですね。匂いをかぐとか、音を聞くとか。「生身で感じること」が遊びにつながっていくんです。

それらをさえぎらないこと。「なんだろう?」から「やってみよう」まで思案している時間は、子どもが自己決定するまでの大事な時間です。「遊び」って本来、もっとも評価から離れて、自分をいちばん解放できる場で、安心とか自信を体得していく。

子どもは、自分から「やってみたい!」と思った遊びを、主体的・意欲的に取り組むことで成功や失敗を重ね、成長していきます。

もうひとつお伝えしたいことがあります。大人の反応の仕方について。たとえば、何か子どもがやったとき「スゴい!」と言ってしまう。それって、「スゴくないといけない」という評価につながっているような気がするんです。あくまで個人的な意見ですけど、「事実だけを述べる」。たとえば、遊具に登れたら「スゴい」ではなく、「そこまで登ったんだね」とか。

大切なのは「スゴい」と言うよりも、「その事実をちゃんと見ていたよ」と子どもに伝えることです。アイコンタクトでもいいんです。子どもとの信頼関係を積み重ねることに重きを置いてください。 - 「見立て」と「手立て」で、子どもに関わる

- 古賀:

評価もそうですけど、大人にとっては「そんなつもりじゃないんだけど」ということがいろいろあります。たとえば、「子どものため」を思って子ども向けのイベントを企画しても、子どもに遊びの余地を与えないルールを強いてしまったりとか。そういうことってありませんか?

大人は良かれと思って、「賢くなるために」いろいろな子ども向けのイベントを企画しがちです。でも本来、「遊び」とはもっと自由で、とうぜん賢くなるためにするものでもありません。「子どもに何をさせたいか」よりも「子どもの興味や関心を解き放つ」ことが大切です。

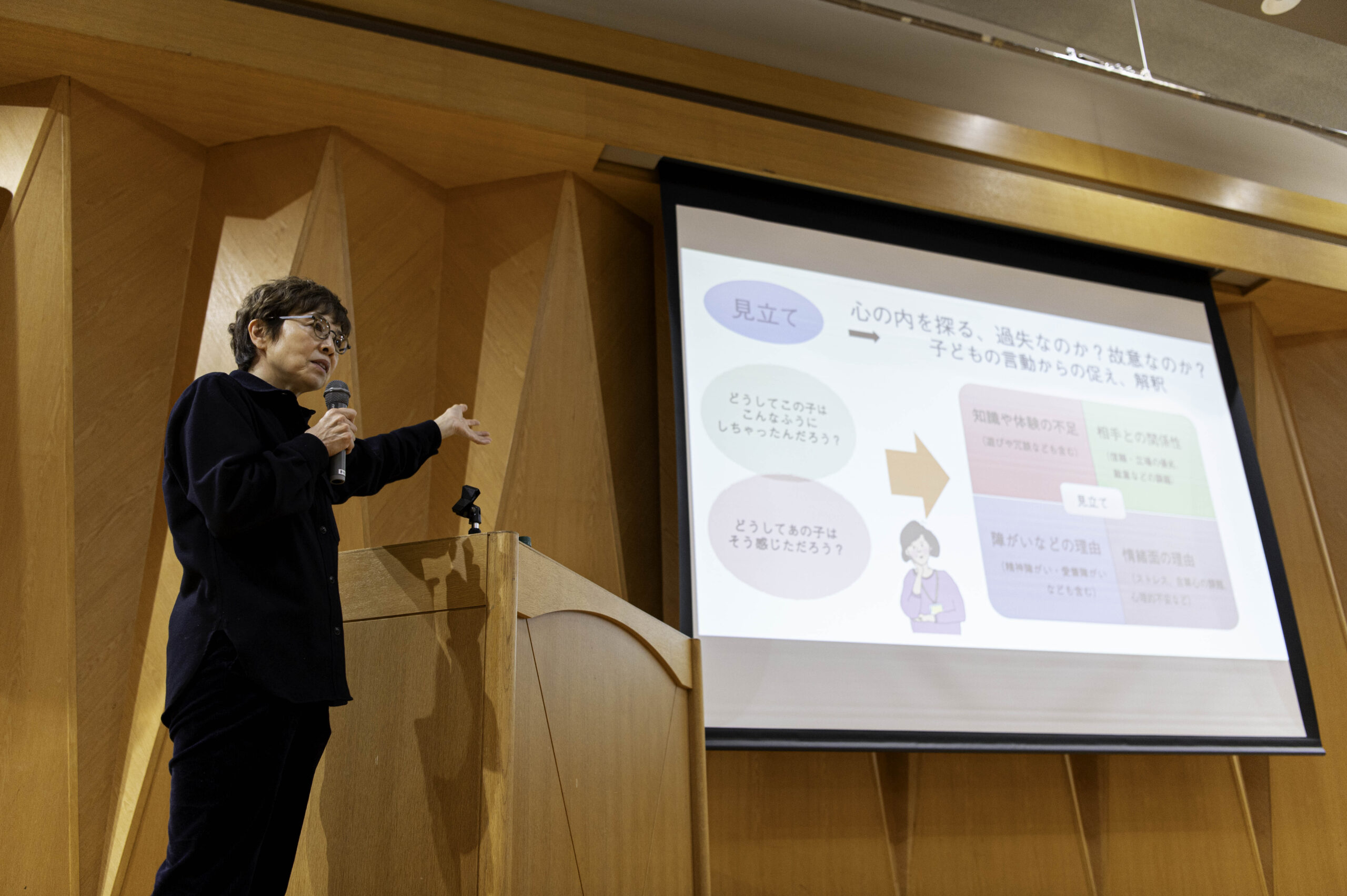

まとめになっていくんですけど、「見立て」と「手立て」という考え方があります。

子どもの心のうちを探るのが「見立て」です。そこに何かおかしさがあったら、いくつもの原因を「見立てる」わけです。たとえば、それは「知識や体験の不足」が原因かもしれない。「情緒面の理由(心理的不安)」が原因かもしれない。子どもの様子を見て、状況を把握することです。

もうひとつが「手立て」です。「見立て」で見えてくる子どもたちの状況に応じて、柔軟に関わっていくこと。遊ぶ内容・遊び方にその子の個性があります。遊ぶ内容はその日の状況や友だちによって変わり、遊び方も性格や体力、育った環境によって人それぞれ。子どもの個性を尊重して接していきましょう。

改めて、子どもに関わる大人の在り方。私たち大人はどのようなことを意識して接すべきでしょうか。子どもとの関わり方に、正解はありません。いつも一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、自問自答を繰り返していくことが大切ではないでしょうか。

先まわりして答えを用意したり、大人の都合でルールを強いたりせず、子どもの「やってみたい!」気持ちを尊重し応援しましょう。ご清聴ありがとうございました。

編集:甲田智之

写真:石原佑美